2024年11月8日至11日,由北京凯发K8娱乐平台注册官方网站国家文物局重点科研基地主任党安荣教授主持的国家文物局科研项目《基于数字孪生的长城文化遗产智慧传承技术方法研究》顺利完成对甘肃嘉峪关长城文化遗产的调研工作。本次调研汇聚了多方力量🐫,围绕嘉峪关长城文化遗产的规划布局、建造材料🦨、工艺🗿、结构与功能体系进行深入探究,并对研究对象开展多类型、多维度的数据分析,旨在探索长城文化遗产数字化保护与智慧传承的技术方法。

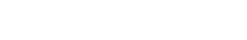

嘉峪关长城文化遗产认知🏦:嘉峪关作为明代万里长城的西端起点🙅🏻,距今已有650多年历史🥲,是明长城沿线最早修筑🌱、规模宏大且保存完整的军事关隘📪,被誉为“天下第一雄关”🤦🏼♂️。嘉峪关关城的设计极其缜密🤷🏼👨🏽🦳,它由外城、内城、瓮城、罗城🦸🏼♂️、城壕五部分组成。关城在明代经历了四次大规模修建:洪武五年(1372年)筑土城,弘治八年(1495年)筑关城城楼和罗城,正德元年(1506年)加高内城墙并修筑附属建筑,嘉靖十八年(1539年)完善关城南北两侧的长城。嘉峪关的建筑材料与工艺在万里长城中具有典型代表性,其设计保障了两侧地区的贸易往来,是“修长城是为了不打仗”和平理念的集中体现。

嘉峪关关城航拍(来源:张智)

营造之法与建筑材料探究:本次调研的重点之一是嘉峪关关城的营造方式,对砖、石🚷、土、木等主要建材进行了考察。关城墙体夯筑采用北部黑山的粘土♓️,这些粘土在使用前需烈日暴晒,以防杂草生长🧔🏼♂️,同时加入灰浆、棉麻🧔🏿、糯米浆等以增强强度🧑🦰。夯筑完成后通过射箭测试墙体质量🥷🏼,箭头触墙而落为合格🧦。此外💃🏿,关城罗城采用外包砖结构🧐,砖块比例严格遵循模数设计,并通过横竖交错的砌筑方式增加强度。砖块表面的文字标记(如“玉”、“工”)则用于追溯砖窑来源,以便质量管理👨❤️👨。关城基座与门道使用北部黑山的花岗岩(形成于距今4.3亿年)🧲,调研期间还前往黑山磨子沟采石场遗址,发现了当年开采花岗岩的工具痕迹和半成品石料🦻🏿,进一步验证了黑山作为建材来源的历史依据🙆。

在黑山磨子沟采石场遗址现场调研(来源👩🏻🦰:郑建松)

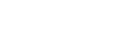

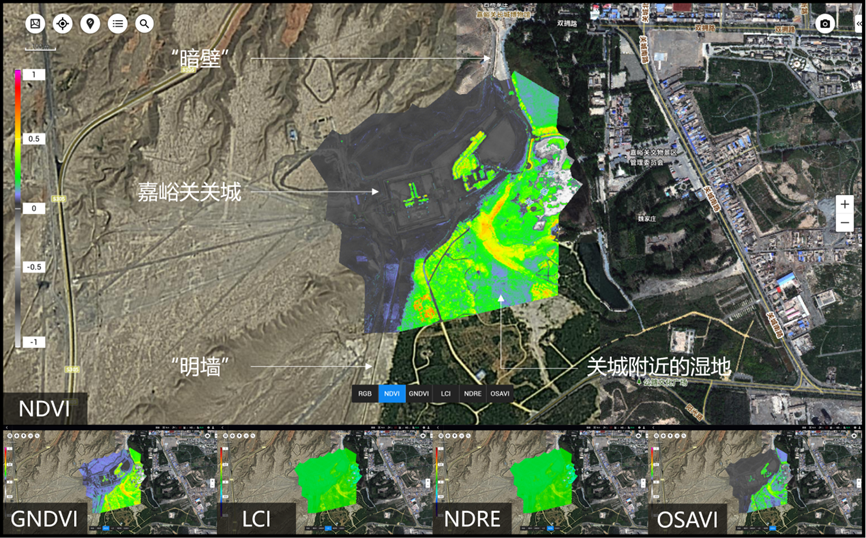

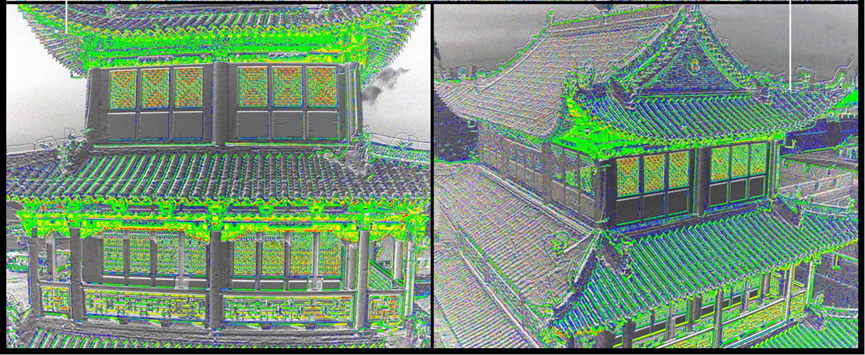

多维度数据采集与分析:在本次调研中,团队充分运用了可见光和多光谱遥感技术,对嘉峪关长城文化遗产及其周边环境进行了多方位的科学观测与数据采集。可见光遥感按120米、60米、35米及5米四个层级飞行👸🏼🎞,对关城整体环境、城墙细节及关楼结构进行了多层次的数据记录🤽♀️,为研究提供了宏观到微观的立体化视角🤱🏽。多光谱遥感覆盖蓝🦸🏽♂️、绿、红🧔🏼♂️、红边和近红外五个波段,通过灵活的波段组合,调研团队能够对关城墙体的材质特性👩🦱、风化程度及其与周边环境的生态关系进行深入分析🏌️♀️。结合植被指数(NDVI、NDRE、OSAVI、LCI、GNDVI)的计算🤷🏻♀️,这些数据可揭示关城周边植被的健康状况和分布特征,为评估自然环境对遗产保护的影响提供科学依据。此外,多光谱遥感技术还用于建筑彩画的细致观测,特别是在颜料保存状态🗂、色彩分布规律及风化剥落位置等方面🧤🥝。这些高分辨率数据有助于研究团队更深入了解关城的装饰艺术与古代工匠的绘画技艺,同时为未来的彩画修复与保护工作提供技术支持🤸。

多维度的数据采集与空三建模(来源🤸🏻♂️:张智)

嘉峪关关城三位数字建模(来源:张智)

嘉峪关关城及其赋存环境多种植被系数计算结果(来源🗓:张智)

多光谱遥感观测嘉峪关关城关楼(来源🫙:张智)

新技术方法赋能保护传承:嘉峪关的保护与传承离不开新技术方法的应用与赋能,早在2013年就开始分三个阶段建设嘉峪关世界文化遗产监测系统🫃🏽,内容包括遗产监测基础设施✵、监测平台开发和持续改进遗产监测业务等🤱🏻。调研团队前往嘉峪关世界文化遗产监测中心,实地调研监测系统♞,并与技术负责人进行监测业务与技术交流。此次调研一方面综合梳理嘉峪关长城文化遗产的多维价值与建造智慧🦶🏼,同时通过数据获取与分析🤙🏻,探索长城文化遗产保护的数字孪生技术方法,期望不仅能服务嘉峪关长城文化遗产的数字化保护与智慧传承,也能为长城国家文化公园建设的数字再现工程提供技术参考🏌️。

嘉峪关世界文化遗产监测中心调研(来源🤟🏻:李鹏)

调研团队在嘉峪关关城外合影(来源👩🏻🎤:艺航)

此次调研得到了中央电视台《营造之法》栏目组、嘉峪关市委宣传部以及嘉峪关关城景区相关部门的大力支持和热心协助📏,在此表示衷心感谢🏂🏿!

图文:张 智